La Paimpolaise, la Marseillaise des Bretons

DIDIER HEUMANN, ANDREAS PAPASAVVAS

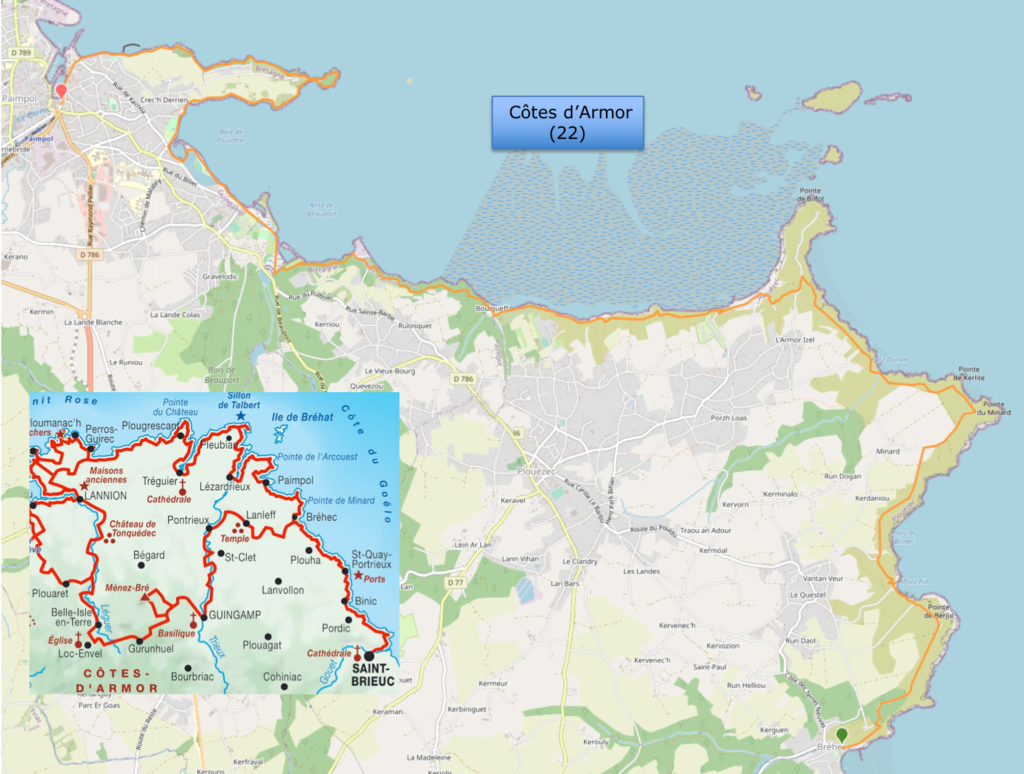

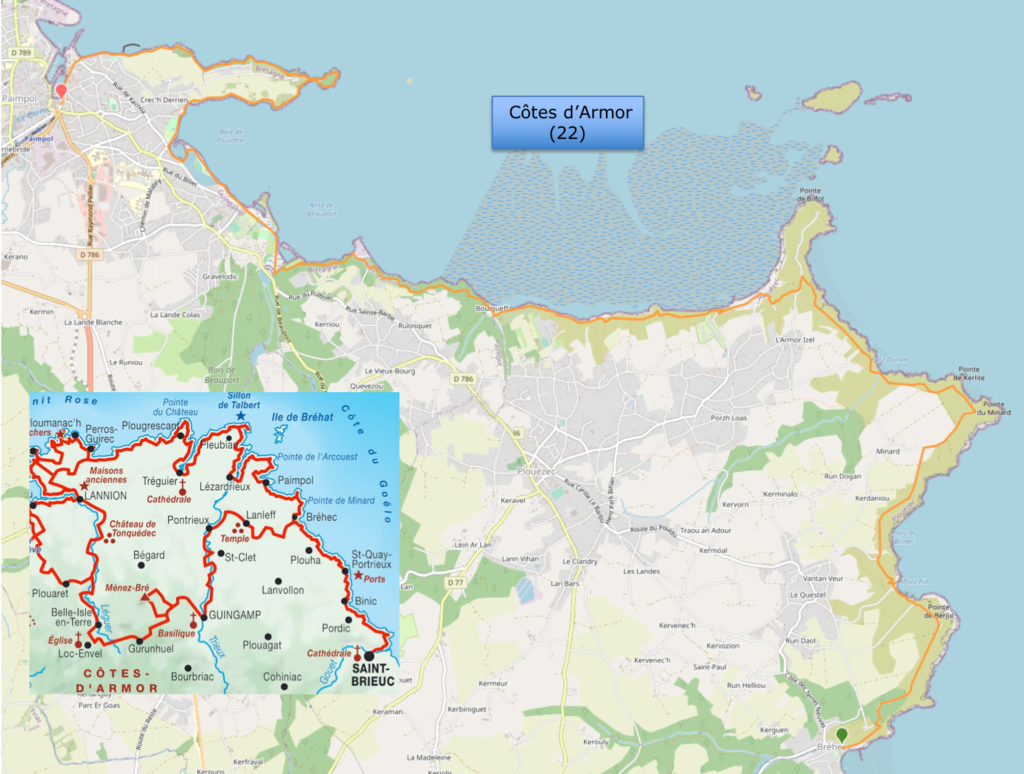

Nous avons divisé l’itinéraire en plusieurs sections, pour faciliter la visibilité. Pour chaque tronçon, les cartes donnent l’itinéraire, les pentes trouvées sur l’itinéraire et l’état du GR65. Les itinéraires ont été conçus sur la plateforme “Wikilocs”. Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’avoir des cartes détaillées dans votre poche ou votre sac. Si vous avez un téléphone mobile ou une tablette, vous pouvez facilement suivre l’itinéraire en direct.

Pour ce parcours, voici le lien:

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/de-st-quay-portrieux-a-brehec-par-le-gr34-103829945

Ce n’est évidemment pas le cas pour tous les pèlerins d’être à l’aise avec la lecture des GPS et des cheminements sur un portable, et il y a encore en France de nombreux endroits sans connexion Internet. De ce fait, un livre sera publié bientôt sur Amazon pour traiter ce parcours.

Si vous ne voulez que consulter les logements de l’étape, allez directement au bas de la page.

A Paimpol, il y a une petite chanson qui traverse les décennies : La Paimpolaise, de Théodore Botrel. Cette chanson est née d’un hasard, en 1895. Un chansonnier d’un cabaret parisien est malade. Botrel le remplace au pied levé, et dans ces chansons se trouve la Paimpolaise, une chanson qui ne soulève pas les foules. Jusqu’à ce que s’en empare Félix Mayol, un an plus tard. Dans les rues, des joueurs d’accordéons vendent pour trois sous des feuillets de la chanson. C’est un véritable raz-de-marée. Il faut comprendre le Paimpol de l’époque. Paimpol la commerçante, la ville des armateurs, est à l’époque plus petite que ses voisines Plourivo, Kerfot ou Kérity, plus ouvrières et agricoles, que personne ne connaît, à part les bretons. Et pourtant, à cette période, Paimpol est connue pour être un des plus grands ports morutiers et de construction de goélettes de Bretagne. Alors, la cité deviendra bientôt un emblème de toute la région, grâce à la chanson.

En réalité, Théodore Botrel, qui n’avait jamais mis les pieds en Bretagne, s’est inspiré du roman de Pierre Loti, Pêcheur d’Islande. Un marin parti vers l’Islande, qui pense à sa belle Paimpolaise… jusqu’à périr en mer, il y a de quoi en faire une ritournelle, de faire un cliché de cette rude Bretagne, de ces enfants de 12 ans, enrôlés sur les bateaux, saoulés d’alcool et roués de coups.

Il est donc bon de dresser un petit historique de la pêche en Bretagne. La Bretagne a toujours disposé de conditions de pêche naturellement bonnes. De tous temps, on a pêché le flétan, le carrelet, la limande, la sole, le saumon, le congre, ou la raie. Les Bretons attrapaient aussi des poissons des grands fonds qui se déplaçaient, le hareng qui constituait d’énormes bancs à la surface, comme les maquereaux qui aiment les eaux modérément chaudes, ou les grands thons. Les sardines, constituaient des bancs migrateurs qu’attendaient les pêcheurs bretons au fur et à mesure de leur passage. Les morues, il fallait aller les chercher dans des eaux plus lointaines. Des trois grandes pêches qui se pratiquaient en Europe, du hareng, de la sardine et de la morue, la première a peu concerné les Bretons. Ce qui n’est pas le cas pour la sardine, une activité saisonnière, pratiquée par les paysans pêcheurs, qui faisait travailler des milliers de personnes. Cette activité eut un grand essor au XVIIIème siècle, et périclita par la suite. Mais, la grande pêche pour les Bretons, c’est surtout la morue. C’est toute une histoire que celle qui lie la morue et la Bretagne. Ce grand poisson était autrefois fréquent au large des côtes. Mais un caprice du Gulf-Stream, ce mouvant courant d’eau tiède, incita les bancs à s’éloigner vers des régions plus froides. C’est ainsi que Terre-Neuve, où la France détenait le monopole de la pêche, devint la tête de pont de la pêche à la morue. On l’a déjà dit plus haut. Binic enleva en 1847 le titre de premier port de grande pêche de France.

Les bancs de morue de Terre Neuve ont été découverts à la fin du XVème siècle. On raconte que les poissons étaient si nombreux qu’on les voyait nager. Alors la France s’est armée pour partir à la recherche de l’or blanc, à Terre Neuve ou en Islande. Ce sont surtout les Bretons et les Normands qui s’y sont mis avec rage. Le recrutement des marins s’effectuait vers douze ou treize ans. A l’entrée de l’hiver, les patrons de morutiers faisaient le tour des auberges de campagne à la recherche de jeunes paysans désireux de quitter la terre dans l’espoir d’un avenir meilleur. Il y avait même de vraies foires, comme pour le bétail. L’accord se concluait généralement dans un cabaret voisin, devant une bolée de cidre ou un verre d’eau-de-vie, avec, en prime, un petit acompte en espèces sur le montant des pêches à venir. Mais tout n’était pas rose. Il n’y avait aucune sécurité sociale. Sur les voiliers et les goélettes, il fallait des jours et des jours de mer pour atteindre le grand nord. Les marins partaient à la mi-février, pour ne rentrer qu’à l’automne. Au XVIème siècle, on en comptait 10 000 chaque hiver. La morue aime les eaux froides, les marins moins. Sur place, les marins embarquaient dans de frêles barques. Ils partaient à deux ou trois pour la journée, espérant ne pas se perdre dans les brumes, les vagues ou les icebergs. Pour autant, la pêche n’allait pas sans heurts avec les autochtones canadiens et les Esquimaux du Labrador pratiquant, eux, la chasse au loup marin dans ces mêmes secteurs. Les querelles furent nombreuses. Mais, lorsque l’Angleterre et la France se querellèrent pour savoir à qui appartenait Terre-Neuve, il y eut même des bateaux de guerre là-bas. La vie était difficile, très difficile, dans les éléments déchainés et glacés. Il y eut de nombreux disparus. On dit que 120 goélettes et 2 000 marins de Paimpol auraient péri en mer entre 1852 et 1935 lors de la pêche en Islande. De retour à bord, les hommes nettoyaient la morue, la vidaient, la coupaient et l’envoyaient en cale pour le salage. Les journées de travail duraient souvent plus de 16 heures. Au XXème siècle, les chalutiers et les bateaux usine ont remplacé les trois-mâts. Le froid est toujours le même, mais les marins pêchent autant de poissons en quelques jours que les ancêtres en capturaient en de longs mois. A Saint-Malo la Grande pêche s’est poursuivie jusque dans les années 1990. Mais, voilà, à force d‘épuiser les ressources, la morue s’est vue menacée de disparition. En 1992, le Canada imposa un moratoire et mit fin à cinq siècles de Grande Pêche.

Paimpol est célèbre pour avoir été au début du XXème siècle un des grands ports de la pêche à la morue. Pêcheur d’Islande de Pierre Loti, écrit, en 1886 a come décor Paimpol. Si les premiers marins quittèrent Paimpol au XVe siècle, cette période connut ses heures d’or entre 1855 et 1915. Au XIXème siècle, alors que la ville ne disposait que de petits chantiers, a développé une importante campagne de pêche en Islande. L’activité des chantiers navals fut importante et au plus fort de l’activité de construction Paimpol comptait huit à dix cales de lancement, plus de 200 mâts dans le port, dont 82 navires islandais.

A Paimpol se tient tous les deux ans en août une fête célèbre, le Festival du chant de marin. Pendant 3 jours, défilent les bagads, les fifres et les cornemuses des marins français, anglais et d’ailleurs, autour des stands, des étals et des estrades où se présentent les musiciens. Le port est rempli de vieux gréements, de goélettes hautement pavoisées. L’ambiance est vraiment chaleureuse, festive. L’ancien port des Islandais conserve toujours le souvenir de cette époque de la grande pêche et des quelque quatre-vingts goélettes qui venaient s’y abriter. La ville toute de pierre avec encore des maisons de pan de bois s’ouvre sur une foule de petites ruelles animées et un très beau marché très fréquenté en saison.

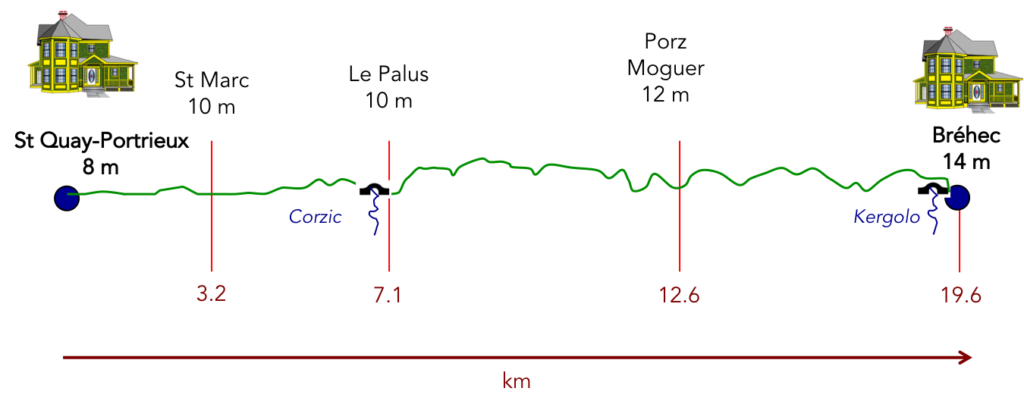

Difficulté du parcours : Dans cette étape, les dénivelés restent encore assez prononcés (+415 mètres/-409 mètres). C’est un parcours-passe-pattes, qui monte et descend dans la première partie de l’étape. Il y a ici, le plus bel escalier du GR34, une véritable aventure pleine de sueur et de plénitude. Aujourd’hui, la corniche est moins haute. Aux environs de Paimpol, près de l’abbaye de Beauport, le GR34 fait une boucle sans difficulté jusqu’à la Pointe de Gilben pour revenir au port.

C’est une étape très nettement à l’avantage des chemins :

- Goudron : 4.0 km

- Chemins : 15.4 km

Il est très difficile de spécifier avec certitude les pentes des itinéraires, quel que soit le système que vous utilisez.

Pour les “vrais dénivelés”, relisez la notice sur le kilométrage sur la page d’accueil.

Voici un exemple de ce que vous trouverez. Il suffit de prendre en compte la couleur pour comprendre ce qu’elle signifie. Les couleurs claires (bleu et vert) indiquent des pentes modestes de moins de 10%. Les couleurs vives (rouge et brun foncé) présentent des pentes abruptes, le brun dépassant 15%. Les pentes les plus sévères, supérieures à 20-25%, très rarement plus, sont marquées de noir.

Section 1 : Vers Porz Bin, le long de la corniche.

Aperçu général des difficultés du parcours : succession de montagnes russes, parfois exigeantes.

|

Le GR34 part du port de Bréhec. Ce matin, la mer est remontée et on voit bien que le passage par la plage n’est possible qu’à marée basse. Le chemin monte au-dessus de la plage par un petit sentier dominant le port.

|

|

|

|

C’est un mauvais chemin qui monte sec dans le maquis. Le maquis ici est un véritable enchevêtrement d’ajoncs, de ronces, de lierres et de fleurs sauvages. Ne vous y frottez point.

|

|

|

Derrière vous, Bréhec s’estompe rapidement.

| Un peu plus haut, un chemin vous donnera la tentation de descendre sur la mer. N’y allez surtout pas. Vous allez vous piquer pour rien. Les chemins de randonnée ne passent jamais par des endroits impossibles. Non, le chemin tourne et continue à monter sur des grands schistes lustrés. |

|

|

| Le sentier rejoint alors une route goudronnée au-dessus. |

|

|

| La route va monter sur près de 2 kilomètres vers le sommet de la corniche culminant ici à environ 70 mètres au-dessus de la mer. La montée se fait par à-coups, avec parfois des pentes supérieures à 10%. Le maquis borde les deux côtés de la route, avec parfois quelques cultures donnant sur l’arrière-pays. |

|

|

| Il n’y a rien de particulier ici, sinon regarder la mer au bas ou assister au réveil des camping-cars qui passent la nuit ici, en toute illégalité. |

|

|

| Au bout du pensum, la route tourne au niveau de la Pointe de Berjul. Mais, comme il y a une petite plage en dessous, le GR34 va y descendre. Bien évidemment. Comme il est la coutume ici en Bretagne nord, les villages de paysans sont toujours éloignés de la mer. |

|

|

La plage ici, c’est celle de Porz Pin, une plage sauvage nichée dans une petite crique où affleure le sable gris. On devine déjà que la descente sera exigeante et on devine aussi les virages que fera le chemin pour remonter par la suite sur la corniche.

| La pente est rude ici, souvent nettement supérieure à 20% pour affronter un dénivelé de près de 60 mètres en très peu de temps. Le coup d’œil est toujours magique sur ces criques peu profondes où alors l’eau de la mer se teinte de turquoise. |

|

|

| Au bas du chemin, l’humidité est de mise et il faut écarter les hautes fougères pour se frayer un passage. Une route arrive à la plage, ce qui doit faciliter l’accès aux vacanciers de l’été. Le reste de l’année sans doute que seuls les pêcheurs viennent ici. |

|

|

| Bien sûr, il faut remonter d’ici. On le savait avant de descendre. Le chemin monte d’abord le long de haies de lierre, puis gagne le maquis qui n’est ici presque qu’une lande d’ajoncs et de ronces. |

|

|

| En se retournant, on revoit le chemin que nous avons affronté dans la descente, une difficulté assez équivalente à celle de la remontée maintenant. En dessous, la plage se perd dans la beauté de la nature inviolée. |

|

|

| Puis, le chemin s’élargit et la pente s’adoucit nettement dans le maquis sec à l’os. |

|

|

| Le chemin rejoint alors la route sur laquelle nous marchions tout à l’heure, qui a fait un grand détour dans l’arrière-pays, au village de Le Questel. |

|

|

| Il y a ici de très longs tronçons, souvent rectilignes, sans grand intérêt, direction le Cap Minard. Seul avantage, la pente est douce, quasi inexistante. |

|

|

En jetant un coup d’œil en arrière sur la mer, on voit encore la baie de Bréhec, et les grottes creusées dans la falaise, au-dessus desquelles nous étions passés sans les voir, la veille.

| La route continue d’avancer, inexorable, doucement à travers les terres, avec parfois quelques maigres cultures, en direction de la Pointe Minard. |

|

|

Section 2 : Sur le chemin vers Port Lazo, il faudra affronter les terribles escaliers de Porz Donan.

Aperçu général des difficultés du parcours : Porz Donan, cela se mérite. Pour sûr…

| La route arrive bientôt à une bifurcation qui permet de gagner le village de Minard à l’intérieur des terres. Du côté mer, la nature est inaccessible dans le maquis épais et piquant. |

|

|

| La route prend alors la direction de la Pointe de Minard. |

|

|

| La route descend alors un peu, sans toutefois gagner l’extrémité de la Pointe, à deux pas. Ici, nous sommes à 9 kilomètres de l’Abbaye de Beauport, l’entrée de Paimpol, de ce côté de la mer. |

|

|

Ici, le GR34 tourne à angle droit et s’engage dans un chemin à travers le maquis, le long de la corniche qui se dirige vers Paimpol, dont on devine l’anse à l’horizon. Juste devant ses yeux s’avance la Pointe de Kerlite dans la mer.

| Le chemin monte en pente douce dans un maigre maquis jusqu’à la pointe. |

|

|

| Au niveau de la Pointe de Kerlite, on a devant soi le Grand et Petit Mez du Goëlo, posés devant l’anse de Lazo. En écarquillant les yeux, on devine même l’Île de Bréhat dans le lointain horizon. Le chemin rentre alors un peu dans l’arrière-pays près des cultures, mais le maquis reste omniprésent. |

|

|

| Le chemin se balade en douceur, un peu le long des cultures, pour bientôt retrouver le maquis sur la corniche. |

|

|

| Ici, les pentes sont fort raisonnables, presque stables, souvent en légère descente. Le chemin ne passe pas loin des champs. Ici, on cultive le chou pour l’arrière automne. La région favorise le chou et parfois aussi l’artichaut. |

|

|

C’est alors que se profile une grande partie de plaisir, 60 mètres de dénivelé négatif, puis positif, sur des marches d’escalier. Une petite remarque en passant, qui a son importance ici. De nombreux calculateurs de dénivelé sur Internet, que la majorité des sportifs utilisent, notent ici 10 mètres de dénivelé, tant à la montée qu’à la descente. En fait, ils passent presque à vol d’oiseau sur la difficulté. On croit rêver ! Ces calculateurs sont assez fiables si le trajet est régulier, mais jamais pour un changement brusque sur un petit trajet. Même Wikiloc fait des erreurs en ce sens, si on ne prend pas la précaution d’aller dans le détail ou se greffer un altimètre qui mesure en continu les dénivelés et qui sait traduire cela sur un GPS.

| Alors voilà le plaisir absolu, la descente sur des escaliers de bois jusqu’à la mer. Que du bonheur ! Même si vous n’êtes pas sujet au vertige, en descendant vous avez toujours le sentiment d’être happé par le fond. Et le plus pénible en attente est de voir en face, les escaliers qui remontent de l’autre côté. |

|

|

| Au fond coule le petit ruisseau de Porz Donan vers la plage de galets gris ou rosés. Même les pêcheurs doivent éviter de venir planter leur canne ici, à cause des escaliers. |

|

|

| De l’autre côté, vous savez déjà ce qui se passera. Enfin, 60 mètres de dénivelé ce n’est qu’un immeuble de moins de 20 étages à monter, mais sur des marches élimées par le temps et les intempéries ! De toute façon, mieux vaut passer ici avec la clémence du climat. |

|

|

Arrivé au sommet de la butte, vos allez peut-être prendre quelques minutes pour jouir du spectacle.

| Puis, un peu pour se faire pardonner, le GR34 s’adoucit en rejoignant le sommet de la corniche. |

|

|

Ici se dressent alors devant vous les îles du Grand et du Petit Mez du Goëlo, devant la Pointe de Bilfort.

| Le chemin va alors osciller dans le maquis. Parfois, on rencontre des buissons de myrthe, (on dit le myrthe pour l’arbrisseau, la myrthe pour la baie). Les baies bleues sont à multi-usage, en pharmacie comme en cuisine. En Sardaigne et au Portugal, on en fait une liqueur. D’autres l’utilisent comme poivre, d’autres encore en confiture. |

|

|

| La côte ici est largement dépourvue d’arbres, si ce n’est parfois un rare bouquet de pins, et seul le maquis occupe l’espace, surtout les fougères et les ajoncs dans cette partie du Goëlo. |

|

|

| On voit progressivement se rapprocher le phare qui marque l’entrée de l’anse de Lazo, près du Grand Mez du Goëlo. |

|

|

| Le chemin oscille encore un peu avant de trouver une route goudronnée, la route qui se dirige vers la pointe de Bilfort, appelée aussi Pointe de Plouézec. |

|

|

| Mais, le GR34 ne prend pas la direction de la pointe. Il part dans la direction opposée, suivant un moment la route. |

|

|

| Peu après, il quitte la route pour traverser une belle forêt de pins. |

|

|

Au bout du bois, le paysage s’ouvre et plonge sur la belle baie de Lazo. Au fond, sur sa gauche, derrière la pointe boisée de Guilben, on devine l’anse de Paimpol, qui pénètre dans les terres, et à l’horizon la péninsule qui quitte Paimpol en se dirigeant vers Arcouest.

| Encore un mauvais petit chemin dans les ajoncs et les herbes folles, avec des oscillations constantes, et le chemin plonge sur des escaliers presque pourris vers Port Lazo. |

|

|

| Une route descend alors vers le bord de l’eau. Port Lazo est plus un abri pour bateaux et pour les pêcheurs qu’une aire où on plante ses parasols. Les aires de sable sont très réduites, et à marée haute, on a de la peine à les discerner. Ici, on a presque le sentiment d’être au grand large. Et comme dans tous les petits ports, on ne voit que de petites embarcations de pêcheurs, jamais de grands bateaux. |

|

|

| La route remonte du port, traverse un village discret… |

|

|

| …. jusqu’à trouver sur la droite de petits escaliers qui descendent dans le sous-bois et le maquis. Il faut toujours être attentif quand on suit les routes, et ne pas manquer les bifurcations du parcours. |

|

|

| A partir d’ici le chemin va osciller le long de la côte, sur plus de 3 kilomètres. Ce n’est pas tout plat. Loin de là, à Kerarzic, vous aurez pris 100 mètres de dénivelé, autant en descente qu’en montée, mais le parcours est sans difficulté. Au départ, c’est du maquis traditionnel, mais rapidement le sous-bois apparaît avec ses érables, ses châtaigniers et ses aulnes. |

|

|

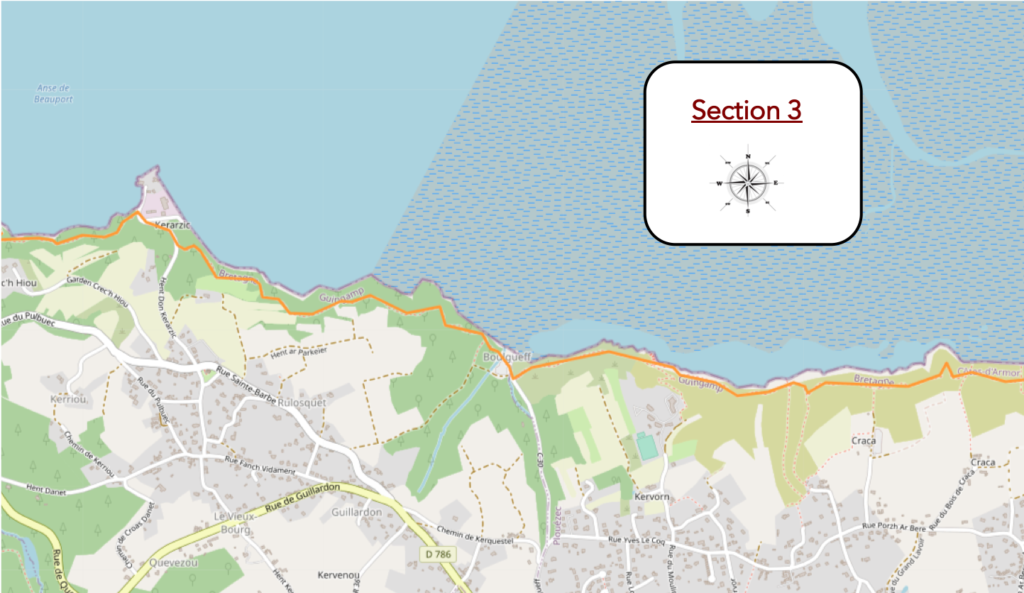

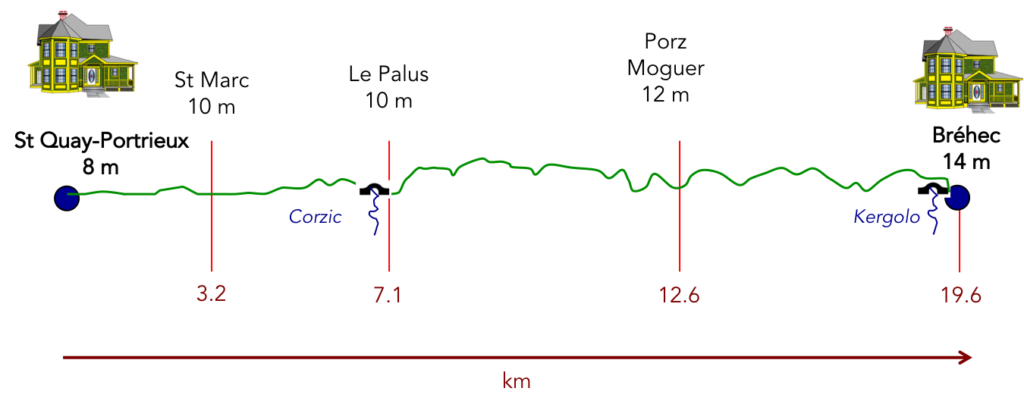

Section 3 : Arrêtez-vous pour manger des huîtres à Kerarzic.

Aperçu général des difficultés du parcours : succession de montagnes russes, parfois prononcées.

| Les jardiniers ont fait ici le ménage à la débroussailleuse. On ne peut que remercier ces gens qui nous permettent de passer dans un maquis autrement inextricable. Parfois, les buissons, les arbres et le maquis font même des tunnels. |

|

|

| Parfois la charmille ferme l’horizon, parfois le maquis, les ronces et les ajoncs reprennent le dessus. |

|

|

Dans un trou de verdure, en se retournant, on voit encore la baie de Lazo et le Mem de Goëlo. D’ici, on voit aussi qu’il y a tout de même du sable près de Port Lazo.

Au large, on voit aussi que l’on progresse sur la côte. En face, Paimpol et la pointe boisée de Poulbien, où on passera tout à l’heure se font plus évidentes.

| Le chemin va alors osciller longtemps sur le flanc de la corniche. |

|

|

| Attention ! Il peut y avoir des pièges. Ici, par exemple la direction est évasive. Monter ou descendre ? Ici, Il faut descendre, même si le chemin qui monte paraît plus convenable. C’est toujours le même message. Si vous ne voyez pas de signe rapidement du chemin, vous vous êtes trompé, et il faut rebrousser chemin. |

|

|

| Un peu plus loin, le chemin se rapproche de la mer. Il y a un accès pour la rejoindre, mais le chemin n’y va pas. Ce n’est jamais plat. Cela ondule tout le temps, mais avec très grande modération. |

|

|

| Puis, le sous-bois se densifie, et on voit alors plus de pins, des châtaigniers, des érables et même de chênes, assez rares jusqu’ici depuis St Brieuc. |

|

|

| Puis, la forêt s’éclaircit progressivement, et on voit à nouveau mieux la mer. |

|

|

| En face, on voit bien la Pointe de Guilben au premier plan, et la côte vers l’Île de Bréhat, en arrière-plan- Ici, on voit aussi, mais rarement, des merisiers. |

|

|

| Puis, le haut maquis reprend ses droits, et, bientôt, on aperçoit la plage de Boulgueff, en dessous. |

|

|

| Un chemin, puis un escalier descendent en pente assez prononcée vers la plage. |

|

|

| Ici, les troupes allemandes ont érigé un mur défensif en béton pendant la Guerre 1939-45. On peut jeter encore un coup d’œil vers l’anse de Lazo et les deux Mem du Goëlo qui s’élèvent au milieu de la baie. |

|

|

| Depuis Boulgueff, le chemin va continuer d’osciller, le plus souvent en montée jusqu’à Kerarzic, mais les rampes sont courtes et les pentes très raisonnables. Au départ, le chemin se perd un peu dans les herbes hautes avant de trouver une succession d’escaliers. |

|

|

| Cela monte toujours. Le chemin se rapproche de la Pointe de Kerarzic, dont on voit la plage et les éternels petits bateaux de pêcheurs plantés devant la grève. Plus loin encore on voit l’anse de Beauport. |

|

|

| Encore une petite rampe d’escaliers et ici, une belle pépinière d’hortensias, malheureusement en voie de fanaison à cette période de l’année. On a choisi l’ajonc comme l’emblème de la Bretagne. On aurait pu, tout aussi bien, se décider pour les hortensias ou les agapanthes qui ornent de nombreux jardins ou de façades en Bretagne Nord. Les hortensias adorent les bruines matinales et détestent les excès de température. C’est donc le pays rêvé pour ces fleurs. A cette période, des agapanthes il n’en reste que les tiges. Les belles ombelles bleues s’en sont allées. |

|

|

| Un peu plus loin, le chemin longe les champs de blé, rares sur la côte. Et pourtant, il faut du blé et du sarrasin pour faire les crêpes et les galettes. Mais, les paysans n’aiment pas qu’on se rapproche trop et qu’on foule leur gagne-pain. |

|

|

| Alors le chemin redescend un peu sur des escaliers pour osciller à nouveau dans le bois. |

|

|

| Encore une pépinière d’hortensias et une petite rampe… |

|

|

| …et le chemin débouche sur les hauts de Kerarsic. |

|

|

| Une route descend ici alors en direction de la mer. Chemin faisant, vous trouverez le plus gros producteur de fruits de mer de la région. |

|

|

| Doit-on vous décrire le plaisir de déguster ici des huîtres, avec un verre de muscadet, avec devant vous la magique baie de Paimpol, ses îlots et ses presqu’îles dont on devine presque l’île de Bréhat dans le lointain ? |

|

|

| En dessous, on s’active dans les parcs à huîtres. D’ici, on voit déjà poindre l’abbaye de Beauport et Paimpol plus loin. |

|

|

| Un chemin remonte alors sous les grands arbres au-dessus de la baie et des parcs à huîtres. |

|

|

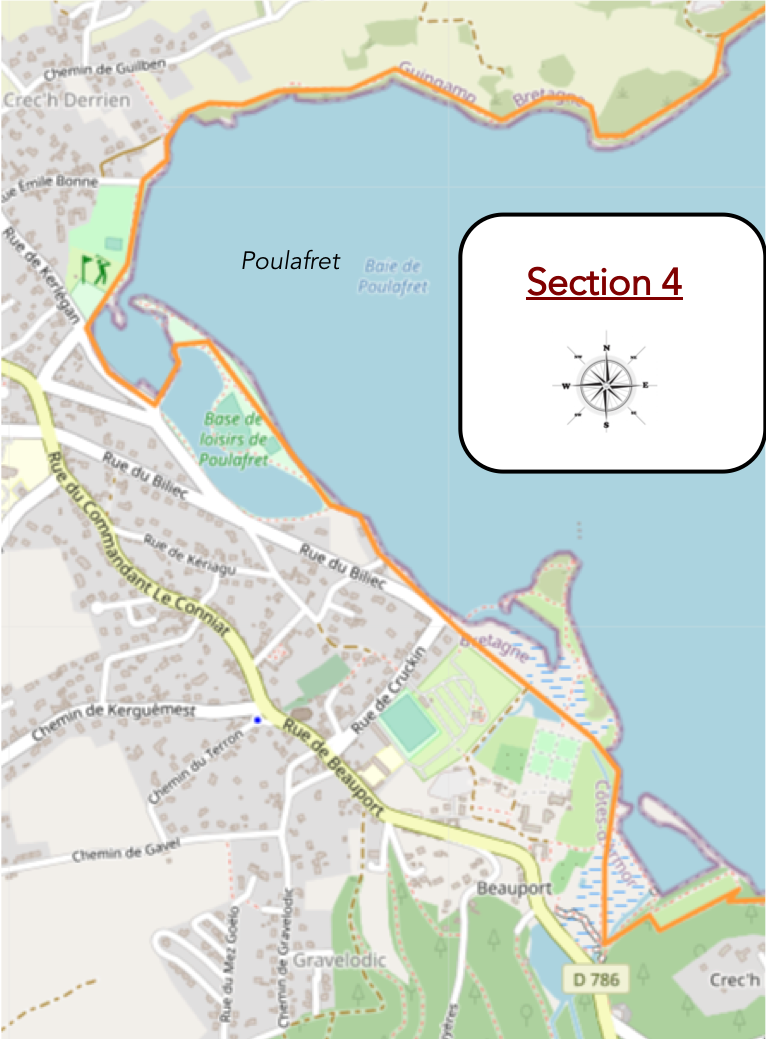

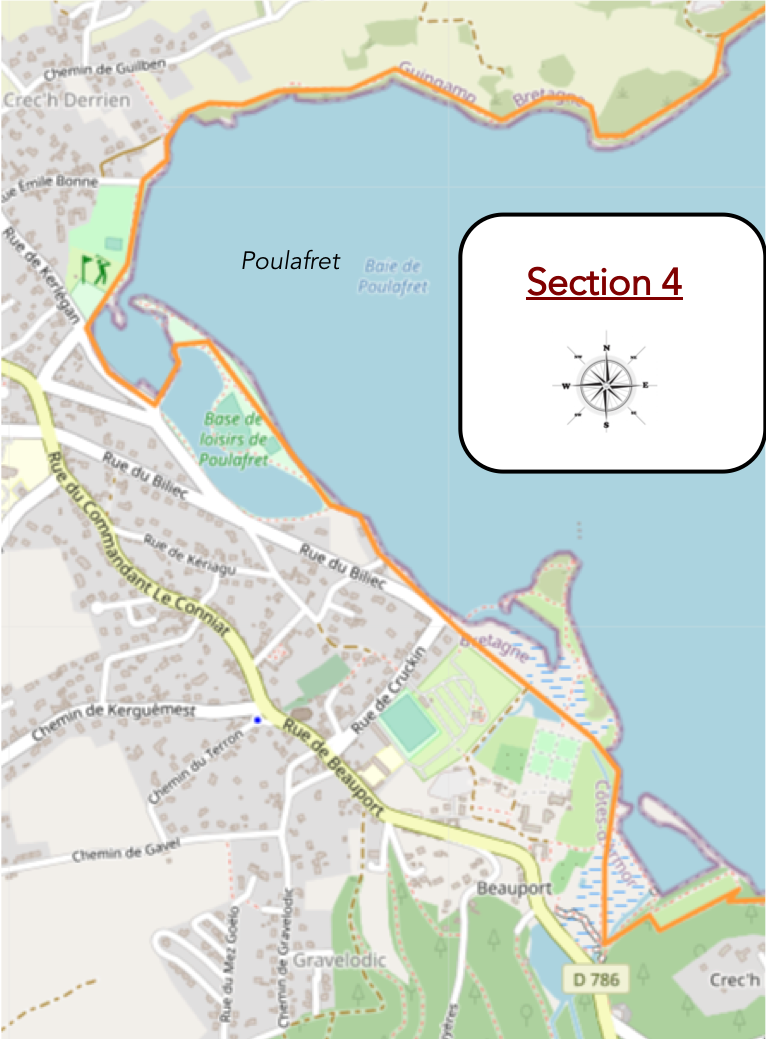

Section 4 : Les restes d’une abbaye dans une très belle baie, avec de petits lacs.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans difficulté.

| Le chemin va onduler légèrement dans le bois, sous les arbres. En dessous, on voit les traces des tracteurs qui labourent le sable dans les parcs à huîtres. Devant soi, on voit la Pointe de Guilben et la péninsule de l’Arcouest. Au large s’étend l’Île de Saint-Riom. |

|

|

| Le chemin redescend alors de la corniche dans les châtaigniers, les hêtres, et les érables. La végétation est exubérante ici. |

|

|

Rapidement, l’abbaye de Beauport apparaît derrière le feuillage.

| Le GR34 joue alors un peu avec l’étang de Beauport, le traversant sur un caillebotis, pour garder les pieds au sec, même si on ne voit pas d’eau ici, à part dans le ruisseau qui y transite. |

|

|

| Derrière de grandes maisons de pierre et protégée par un mur de pierre apparaît alors l’abbaye. |

|

|

L’histoire des abbayes locales ne commence pas ici, mais au large sur l’Île Saint Riom, où des Augustins avaient élevé un riche monastère, au XIIème siècle. Mais au début du XIIème siècle, le dit monastère tombe en ruines. C’est alors que des Prémontrés fondent Beauport. Qui sont ces religieux ? L’ordre, fondé en Allemagne vers 1120, essaime dans toute l’Europe. La règle est plus souple que chez les cisterciens ou les ordres qui suivent la règle de St Benoît. A la Révolution française, la plupart des abbayes disparaissent, celle-ci a disparu alors définitivement. En France, alors, les religieux quittent leurs abbayes, s’exilent ou deviennent curés de paroisse. Il faudra attendre presque le début du XXème siècle pour que les ordres retrouvent leurs abbayes. Les prémontrés sont encore présents aujourd’hui en France, notamment à Conques, l’abbaye phare du Chemin de Compostelle.

Tout se passe plus ou moins bien ici jusqu’au XVIIème siècle, malgré des querelles incessantes avec le pouvoir seigneurial ou les autres communautés religieuses, mais le déclin devient assez vite patent, malgré quelques sursauts. Il faut consolider l’église, rénover, car l’eau s’infiltre dans les bâtiments. Au début du XVIIIème siècle, l’église est enfin restaurée. Puis, arrive un relâchement total de la règle. La Révolution la trouve en pleine décadence. Comme toutes les abbayes, la Révolution ferme ici aussi l’abbaye, qui ne verra plus jamais le jour.

| Le site passera alors en mains de nombreux privés, avec toute une série de projets, devenant même à une époque mairie et école. En 1836, Prosper Mérimée propose de classer une partie du site, dont le réfectoire et une partie du transept. Le bâtiment sera classé en 1862 et deviendra propriété du Conseil du Littoral en 1992. C’est aujourd’hui, un site breton très visité. Une visite des lieux payante est organisée autour du réfectoire, du cellier, de l’arcade du cloître, tous joyaux gothiques. Si on est pressé, on peu se contenter de la vue d’ensemble. |

|

|

| A la sortie de l’abbaye, les signaux du GR34 sont guère présents. Il ne faut pas gagner le village, mais passer près de la muraille d’enceinte (les Prémontrés, selon la Règle, entouraient leur domaine d’un mur d’enceinte), près du parking pour les automobilistes et descendre vers la mer au niveau de la base des loisirs de Poulafret. |

|

|

| La baie de Poulafret, qui jouxte la baie de Beaufort, est tout faite de beauté, de sérénité, de charme et de grandeur. Une promenade est aménagée tout au long de la baie qui remonte vers Paimpol. |

|

|

| La promenade de Jacques Seulen arrive près d’un premier lac. |

|

|

| Ici, on peut longer le lac, côté mer. En fonction des marées, il est aussi recommandé de prendre la voie à gauche du lac. |

|

|

| Côté mer, la baie est immense avec au fond la Pointe de Bilfort avec les deux Mem du Goëlo, au centre l’Île de Saint Riom, sur sa gauche, la pointe boisée de Guilben. Magique ! |

|

|

| Arrive un second lac. Ici, il faut prendre à gauche. A marée basse, vous pouvez passer aussi à droite, le long de la baie, mais vous devrez vous tremper les pieds dans l’eau pour aller jusqu’à la jetée, car ce chemin est une impasse. |

|

|

| Quel que sera votre choix, vous arriverez sur la jetée au fond de la baie, près de la plage de Keirdreiz. Ici, vous vous dites que la journée a été assez longue et qu’il vaut mieux se diriger vers Paimpol. Vous pouvez le faire en suivant les rues vers le centre-ville. Mais, le GR34 a un autre programme, va plus loin, et contourne la presqu’île par la pointe de Guilben. Il faut y aller, tant la pointe est hors du commun. |

|

|

| Depuis la jetée, un large chemin s’en va à plat de l’autre côté de la baie. |

|

|

| Si le chemin est au niveau de la baie, les champs des paysans poussent de haut en bas de la colline jusqu’au maquis de la berge, car la péninsule ici n’est pas plate. De ce côté de la péninsule le chemin n’est pas très attrayant, ce qui sera le cas de l’autre côté de la péninsule. |

|

|

| Sur sa droite, de l’autre côté de la baie, on retrouve les endroits où nous sommes passés tout à l’heure. |

|

|

| Le chemin progresse ainsi le long de la baie en direction de la Point de Guilben, sortant progressivement des champs. |

|

|

| A parti d’ici, la nature va chanter le long de la berge. |

|

|

Peu après, le chemin revient à la limite des champs au départ de la boucle dans l’isthme. Vous repasserez par ici au retour.

Section 5 : En route pour la belle cité de Paimpol.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans difficulté.

| Le GR34 se dirige alors vers l’isthme où se détache la Pointe de Guilben. La pointe est un gros bouquet d’arbres et de roches, un ancien endroit fortifié, dont il ne reste pas grand-chose, un endroit très fréquenté par les touristes pour la beauté sauvage du site et les vues qu’il offre sur le large et la baie de Paimpol. |

|

|

| D’ici, la vue est magnifique et fort étendue de la Pointe de la Trinité sur le continent au chapelet de rochers entourant l’Île de Saint Riom. C’est particulièrement une région de parcs à huîtres, un peu au sud de l’Île de Bréhat, que l’on devine un peu plus à l’horizon. En face, de l’autre côté de la baie de Paimpol, c’est le village très étendu de Ploubazlanec et ses hameaux éparpillés sur la presqu’île. |

|

|

| Voici, pour votre plaisir, de belles images de la Pointe de Guilben un jour de grand soleil. |

|

|

| Après la boucle, sur le retour de l’autre côté de l’isthme, le chemin remonte en pente douce sur la corniche dans le maquis, le long de la baie. |

|

|

| Le chemin va onduler doucement entre maquis et sous-bois. |

|

|

| Un instant, il retourne même jusqu’au niveau de la baie, pour remonter dans les chênes, les merisiers et les châtaigniers. On trouve aussi des petits charmes, de aulnes et des érables, qui ont nettement diminué en nombre depuis St Brieuc. La nature est belle et riante par ici. |

|

|

| Plus loin, le chemin se rapproche des champs, où dominent toujours le chou et l’artichaut. Ici, le GR34 croise un chemin, marqué d’un moine, un circuit qui s’intéresse aux chapelles de la région. |

|

|

| Le chemin se rapproche alors de Paimpol, où on aperçoit les premières maisons sur la hauteur et les quais près du port, au fond de la baie. |

|

|

| Plus loin, il rejoint le goudron, dans la banlieue, un peu sur les hauteurs de la ville. |

|

|

| Le parcours descend alors vers les grands ouvrages de pierre qui ferment en partie l’anse de Paimpol, du côté de la plage de Tossen et du Four à Chaux. Certains amoureux de la Bretagne hésiteront toujours pour le charme qui opère à marée basse ou à marée haute. Heureusement, les deux se produisent tous les jours. |

|

|

| Le GR34 se rapproche alors des hangars à bateaux à l’entrée du port. |

|

|

| On découvre alors le port de Paimpol, le plus beau de Bretagne, diront certains. Depuis bien longtemps, les bateaux de plaisance ont remplacé les goélettes de la pêche à la morue dans le port. Mais, ce plan d’eau calé dans la ville garde toujours un charme intact.

Dans le port d’Amsterdam, il y a des marins qui chantent … dans celui de Paimpol aussi. Tous les deux ans en août, c’est la grande messe des centaines de voiliers traditionnels font escale dans le port, mais aussi des cœurs de marins du monde entier qui investissent les quais. |

|

|

| Paimpol (7’000 habitants) et une ville très touristique. En saison, les touristes sont massés sur les terrasses et les restaurants qui entourent le port. On y mange crêpes et fruits de mer. La Paimpol, charnue et bien massée par les marées de la baie, est considérée comme une huître d’exception. L’autre spécialité de la région est le coco, un haricot blanc qui se vend en gousses. Ces haricots sont encore parfois ramassés manuellement par des plumeurs, car ces derniers font le même geste que pour plumer une volaille. |

|

|

| Moins nombreux sont les touristes dans les vieilles ruelles de Paimpol, qu’on appelle ici le Quartier latin. C’est ici que les marins d’autrefois passaient leurs loisirs, de cabaret en cabaret. On y trouve de belles demeures de pierre, certaines remontant au XVIème siècle. Pierre Loti, dans son roman, raconte un peu la vie de ces quartiers. |

|

|

| Au centre-ville se dresse la Vieille Tour, un clocher du XVIème siècle, subsistant de l’ancienne église. L’église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle est de construction récente, du XXème siècle. |

|

|

Et que dire de cet homme gouailleur et rieur qui garde le port ? Un ancien pêcheur d’Islande sans doute ?

Logements

N’hésitez pas à ajouter des commentaires. C’est souvent ainsi que l’on monte dans la hiérarchie de Google, et que de plus nombreux pèlerins auront accès au site.

|

|

Etape suivante : Etape 5: De Paimpol à Loguivy de la Mer |

|

|

Retour au menu |